旧ソ連・ロシアの指揮者の爆演スタイルとその魅力

旧ソビエト連邦やロシアの指揮者には、強烈な強奏や爆演スタイルが特徴の人物が多いです。音の大きさや力強さが際立つ一方で、度を超えると品が欠けた演奏になってしまうことがあります。線が乱れ、ホールの反響の影響で音が膨らみすぎることもあり、CDやレコードでは音量の上限があるため、音割れを防ぐ工夫がされています。それでも、圧倒的な強奏を感じることができるのが、ロシア系指揮者の特徴といえるでしょう。

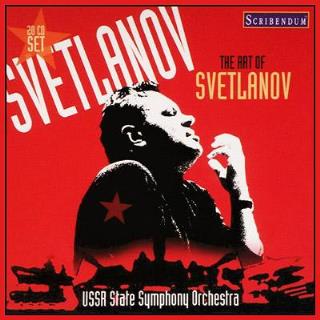

そのような爆演指揮者の代表格が、エフゲニー・スヴェトラーノフ です。

スヴェトラーノフの指揮スタイルと個性

スヴェトラーノフは、クラシック音楽界の中でも異彩を放つ指揮者であり、彼の演奏には強烈な個性とエピソードが数多くあります。例えば、チャイコフスキーの《悲愴》第3楽章では腕を組んだまま指揮をせず、それでも音楽が進行していく姿が印象的です。これは、オーケストラの精度の高さを誇示するかのような演出とも言えます。「良く訓練された楽団だから、指揮なしでも演奏できる」という暗示を込めているかのような、不思議な光景です。

また、彼の指揮台には体調の影響で小型の扇風機が設置されていたこともありました。特に静かな部分では、その風の音がどう影響するのか心配になるとのエピソードも。しかし、彼の演奏は音楽の勢いが勝り、それすらも「爆演」の一部として受け入れられていました。

彼の指揮の魅力は単なる「音量の大きさ」ではありません。音楽の高低差や緩急を極端に際立たせることによって、ドラマチックな印象を与えます。そのため、聴く人の心を強く揺さぶるのです。

スヴェトラーノフの録音を体験する

スクリベンダムの全集から、フランク《交響曲》 と ブラームス《交響曲第1番》 を聴いてみると、まさに彼の爆演スタイルが存分に発揮されています。コントラバスがずっしりとうなり、金管・木管・弦楽器が猛烈な勢いで音を繰り出します。一方で、静音部では悲しさが際立ち、そのコントラストが非常に明確です。

フランクの《交響曲》では、ロマンティックな雰囲気の中にもダイナミックな躍動感があり、聴き手を圧倒します。ブラームスの《交響曲第1番》では、荘厳な響きの中にも鋭いアクセントが織り交ぜられ、スヴェトラーノフならではの劇的な表現が随所に感じられます。特にフィナーレの盛り上がりは息をのむほどで、一気に音楽の世界へ引き込まれるような感覚を味わうことができます。

爆演が持つ魅力とは?

スヴェトラーノフの演奏は、「強奏」が特徴である一方で、単なる大音量の演奏ではありません。音楽の起伏を極限まで拡張することによって、感情の振れ幅を最大化するのです。そのため、彼の指揮する音楽はただ力強いだけでなく、劇的な緊張感と解放感のバランスが絶妙に取られています。

元気がないときに聴くと、より気分が沈んでしまう可能性もありますが、一方で強烈な音楽のカタルシスを得られることもあります。特にブラームスの交響曲第1番のような作品では、絶望と希望が交錯するような感情を呼び起こし、聴く人の気持ちを奮い立たせる力を持っています。

スヴェトラーノフの演奏は、単なる爆演ではなく、その圧倒的な表現力によって聴き手の心に強く響くものがあります。クラシック音楽の指揮者として、これほどまでに「熱量」を持った演奏をする指揮者は、決して多くはありません。その豪快なスタイルを楽しむのも、クラシック音楽の新たな魅力を発見する手段のひとつになるでしょう。